La Storia dei Sistemi di Energia Rinnovabile in Svizzera e Italia

- h2worlddaa

- 16 set 2024

- Tempo di lettura: 22 min

Aggiornamento: 1 mar

Le Prime Iniziative

Le prime iniziative per l’energia rinnovabile in Ticino e Moesa risalgono agli anni ’70. In quel periodo, la crisi energetica globale ha spinto molte regioni, incluso il Ticino e Moesa, a cercare alternative ai combustibili fossili. L’energia idroelettrica è stata una delle prime risorse sfruttate, grazie alla presenza di numerosi corsi d’acqua.

L’ impatto delle Politiche Energetiche

Le politiche energetiche hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, Ticino e Moesa. I governi hanno introdotto incentivi per promuovere l’uso di energie pulite e ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Questo ha portato a un aumento significativo degli investimenti in tecnologie verdi.

Progetti Pionieristici

Nel corso degli anni, si sono visti nascere numerosi progetti pionieristici nel campo delle energie rinnovabili. Tra questi, spiccano le prime installazioni di pannelli solari e le centrali idroelettriche innovative. Questi progetti hanno non solo contribuito a ridurre l’impatto ambientale, ma hanno anche creato nuove opportunità di lavoro e sviluppo tecnologico.

Tecnologie di Energia Solare in Italia, Ticino e Moesa

Pannelli Fotovoltaici: Diffusione e Innovazione

In Ticino e Moesa, i pannelli fotovoltaici stanno diventando sempre più comuni. Grazie a incentivi e politiche di promozione, molte famiglie e aziende stanno adottando questa tecnologia. Swissolar, un’organizzazione chiave, ha giocato un ruolo importante nel promuovere l’uso del fotovoltaico. Le innovazioni recenti hanno reso i pannelli più efficienti e accessibili.

Integrazione dell’Energia Solare nelle Abitazioni

L’integrazione dell’energia solare nelle abitazioni è un passo cruciale verso un futuro sostenibile. Molte case in Italia, Ticino e Moesa ora utilizzano pannelli solari per generare elettricità e riscaldare l’acqua. Questo non solo riduce le bollette energetiche, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale.

Progetti Solari su Larga Scala

I progetti solari su larga scala stanno guadagnando terreno in Italia, Ticino e Moesa. Questi progetti, spesso supportati da cooperative energetiche locali, mirano a fornire energia pulita a intere comunità. Un esempio notevole è il progetto di Swissolar, che ha dimostrato come l’energia solare possa essere una soluzione praticabile per l’approvvigionamento energetico su larga scala.

L’energia solare rappresenta una delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide energetiche del futuro. Con il supporto di organizzazioni come Swissolar, sta facendo grandi passi avanti in questa direzione.

L’Energia Idroelettrica: Una Tradizione Ticinese e Moesana

Centrali Idroelettriche Storiche

L’energia idroelettrica ha una lunga tradizione in Ticino e Moesa. Le prime centrali idroelettriche risalgono agli inizi del XX secolo, quando si iniziò a sfruttare il potere dell’acqua per generare elettricità. Queste centrali storiche hanno gettato le basi per lo sviluppo energetico della regione.

Nuove Sviluppi e Modernizzazioni

Negli ultimi anni, molte centrali idroelettriche sono state modernizzate per aumentare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. Le nuove tecnologie permettono di sfruttare meglio le risorse idriche, garantendo una produzione energetica più sostenibile. Questo è un passo importante verso la transizione energetica.

Benefici Ambientali dell’Energia Idroelettrica

L’energia idroelettrica offre numerosi benefici ambientali. È una fonte di energia pulita che non emette gas serra durante la produzione. Inoltre, le centrali idroelettriche possono contribuire alla gestione delle risorse idriche, prevenendo inondazioni e garantendo una fornitura costante di acqua. In Italia, l’idroelettrica è la fonte di energia rinnovabile che vanta la più lunga e autonoma tradizione industriale, una tradizione che parte dagli ultimi decenni del XIX secolo.

L’energia idroelettrica rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro energetico dell'Italia, Ticino e Moesa, combinando tradizione e innovazione per un futuro più sostenibile.

In virtù della legge sulle forze idriche, dopo la scadenza della concessione una centrale idroelettrica passa tramite la cosiddetta “riversione” alla comunità concessionaria. In questo modo, il cantone e i comuni hanno la possibilità di rilevare le centrali ad un prezzo estremamente favorevole. Il prezzo della riversione corrisponde al 20-30% del valore delle centrali: questo perché si dovranno pagare solo le parti “all’asciutto”, come i generatori e le linee elettriche, mentre gli impianti “in acqua” – dighe, gallerie e turbine – sono disponibili gratuitamente.

L’ emergente Settore dell’ Energia Eolica

Progetti Pilota e Sperimentazioni

In Italia, Ticino e Moesa, l’energia eolica sta guadagnando terreno grazie a vari progetti pilota. Questi progetti mirano a testare l’efficacia delle turbine eoliche in diverse condizioni climatiche e geografiche. Ad esempio, alcune turbine sono state installate in aree montuose per valutare il loro rendimento in condizioni di vento forte.

Sfide e Opportunità

L’energia eolica presenta sia sfide che opportunità. Una delle principali sfide è l’impatto visivo delle turbine sul paesaggio. Tuttavia, le opportunità sono molteplici, come la possibilità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e di creare nuovi posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili.

Collaborazioni Internazionali

Per avanzare nel campo dell’energia eolica, Ticino sta collaborando con vari partner internazionali. Queste collaborazioni permettono di condividere conoscenze e tecnologie avanzate, migliorando così l’efficienza e l’efficacia dei progetti locali. Ad esempio, sono in corso progetti con paesi che hanno una lunga tradizione nell’uso dell’energia eolica, come la Danimarca e la Germania.

L’energia eolica rappresenta una grande opportunità per il futuro energetico di Ticino, offrendo soluzioni sostenibili e innovative.

Iniziative Comunitarie e Partecipazione Pubblica

Cooperative Energetiche Locali

In Italia, Ticino e Moesa, le cooperative energetiche locali stanno giocando un ruolo fondamentale nella promozione delle energie rinnovabili. Queste cooperative permettono ai cittadini di unirsi per investire in progetti di energia pulita, come impianti solari e mini-centrali idroelettriche. La partecipazione attiva della comunità è essenziale per il successo di queste iniziative.

Educazione e Sensibilizzazione

L’educazione e la sensibilizzazione sono pilastri cruciali per il futuro delle energie rinnovabili in Ticino. Le scuole e le università locali offrono programmi educativi che spiegano l’importanza delle energie rinnovabili. Inoltre, vengono organizzati workshop e seminari per informare il pubblico sui benefici dell’energia pulita.

Eventi e Conferenze

Ogni anno, in Ticino si tengono numerosi eventi e conferenze dedicati alle energie rinnovabili. Questi eventi offrono una piattaforma per esperti, cittadini e aziende per discutere le ultime novità e le sfide del settore. Partecipare a questi eventi è un’ottima opportunità per connettersi con altri appassionati e professionisti del campo.

Quando si parla di energia pulita si fa spesso riferimento a impianti fotovoltaici (pannelli solari) in grado di produrre energia elettrica a chilometro zero favorendo così l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Accanto al fotovoltaico individuale, che esiste da diversi anni, è stato recentemente introdotto un modello organizzativo collettivo, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER). La CER, grazie all'aiuto di reti intelligenti, permette ai consumatori finali, di solito associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese che decidono di unire le proprie forze, di autoprodurre e autoconsumare energia verde

La Comunità Energetica Rinnovabile CER riconosce un ruolo fondamentale alla partecipazione di consumatori domestici e industriali all'accelerazione della transizione energetica, migliorandone la consapevolezza.

Il classico esempio di Comunità Energetica Rinnovabile prevede il posizionamento di un impianto di produzione da rinnovabili, tipicamente fotovoltaico, sui tetti delle abitazioni private o su quelli di strutture pubbliche come asili o scuole. La quota di energia generata viene quindi consumata in loco, riducendo al minimo il transito sulla rete elettrica nazionale. Nella sua forma più ambiziosa e sfidante la CER potrebbe dar vita a un'isola energetica o verde, sempre più indipendente dalla rete di trasmissione centrale. Oltre ai consumatori, la CER può coinvolgere altri stakeholders come gli enti locali, i distributori e aziende e utilities pubbliche e private, di norma nella veste di partner tecnologici.

Quali sono i principali vantaggi di questo sistema?

Le CER possono essere una soluzione innovativa per ambiente, economia e società. In termini ambientali, se diffuse su larga scala, contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile, agevolando il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica fissati al 2050. In termini economici, se basate su un modello di business appropriato, che ponderi accuratamente la ripartizione dei costi e dei ricavi tra i partecipanti, e grazie ai minori costi di trasporto e alle limitate perdite di rete, possono abbattere il costo dell'energia consumata. Se presente, l'energia in eccesso può essere messa a disposizione dei consumatori più vulnerabili, riducendo in tal modo la povertà energetica, intesa come difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici. Le CER, infine, rappresentano uno strumento di democratizzazione della gestione energetica, restituendo il governo della gestione nelle mani degli stakeholders coinvolti.

Qual è l'impatto delle comunità energetiche per il territorio?

Se opportunamente disegnate e strutturate, le CER possono rappresentare un'occasione di rilancio del tessuto economico e tecnologico del territorio, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole. Pensiamo alla loro diffusione in zone come i borghi o zone periurbane, magari caratterizzate da progressivo spopolamento, con l'obiettivo di attrarre persone ed attività produttive. In alcuni casi, sono state pensate in combinazione con la diffusione di tipologie residenziali come un rinnovato social housing o le cooperative di abitazione. In generale, si tratta di modelli che possono rafforzare la coesione sociale. Si aprono inoltre nuovi spazi collaborativi per le imprese energetiche e le multiutilities, che potrebbero proporsi come interlocutori per le CER e gli enti locali grazie alle loro competenze tecniche e manageriali. L'ottimizzazione dell'uso della rete di distribuzione, sottoposta allo stress dell'autoproduzione da impianti locali, riveste infatti un ruolo cruciale.

Com'è la situazione in Italia, Ticino e in Svizzera? È una forma di ecologia possibile?

L'UE e vari governi nazionali, tra cui la Svizzera, stanno puntando molto sulla loro diffusione, anche mediante programmi di (co)finanziamento. Ad oggi, siamo ancora nella fase iniziale di diffusione di questo modello organizzativo, anche se in alcuni paesi, tipicamente nel Nord Europa, vi sono esempi decisamente avanzati. In Ticino un progetto pilota interessante è la "Lugaggia Innovation Community" (LIC) nella Capriasca. AEM Massagno e Hive Power hanno lavorato per mettere a disposizione di 18 abitazioni l'energia prodotta da un impianto di 30kWp posizionato sul tetto dell'asilo locale. Accanto alla valutazione degli effettivi vantaggi economici e di fattibilità tecnica, il progetto mira anche a valutare il grado di accettazione tra i membri della comunità coinvolti di questa nuova forma di autoconsumo.

In generale, il successo di iniziative simili dipende in larga parte dalla credibilità del modello di allocazione di costi e ricavi e dalle relative strategie di prezzo, dall'effettivo coinvolgimento dei cittadini e dal grado di efficienza delle reti e delle tecnologie utilizzate.

La collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese è la chiave per un futuro sostenibile in Italia, Ticino e Moesa.

Il Futuro dei Sistemi di Energia Rinnovabile in Italia, Ticino e Moesa

Prospettive di Crescita

Guardando al futuro, vedo un Italia, Ticino e Moesa sempre più verde e sostenibile. Le prospettive di crescita per i sistemi di energia rinnovabile sono promettenti. Con l’aumento della consapevolezza ambientale, sempre più persone e aziende stanno investendo in soluzioni energetiche pulite. Questo non solo riduce la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, ma crea anche nuove opportunità di lavoro.

Innovazioni Tecnologiche

Le innovazioni tecnologiche giocano un ruolo cruciale nel futuro dell’energia rinnovabile. Penso a come i nuovi materiali e le tecnologie avanzate stiano rendendo i pannelli solari più efficienti e meno costosi. Anche le turbine eoliche stanno diventando più potenti e silenziose. Queste innovazioni ci permettono di sfruttare al meglio le risorse naturali del nostro territorio.

Ruolo delle Politiche Pubbliche

Le politiche pubbliche sono fondamentali per sostenere la transizione energetica. La proposta di legge mira a ridurre la dipendenza della Svizzera e Italia dalle importazioni di energia aumentando la produzione interna di energie rinnovabili. È essenziale che il governo continui a incentivare l’uso di energie rinnovabili attraverso sussidi e agevolazioni fiscali. Solo così potremo raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati.

La storia della prima centrale idroelettrica in Italia

L’energia idroelettrica è la prima fonte di energia rinnovabile in Italia. Secondo i dati di Terna, nel 2022 l’idroelettrico ha generato il 34,3% di tutta l’energia prodotta da fonti rinnovabili, una quota superiore a quella dell’eolico (25,6%), delle biomasse (21%) e del fotovoltaico (12,2%).La storia dell’energia idroelettrica nel nostro Paese ha oltre un secolo, un lungo percorso durante il quale sono stati compiuti notevoli passi in avanti grazie all’evoluzione tecnologica. Ripercorriamo questo cammino scoprendo qual è stata la prima centrale idroelettrica in Italia, un progetto pioniere che ha favorito lo sviluppo dell’energia idroelettrica in tutto il territorio nazionale, analizzando anche quali sono le centrali idroelettriche più importanti in Italia.

Qual è la prima centrale idroelettrica costruita in Italia?

La prima centrale idroelettrica in Italia è stata l’impianto Bertini di Porto d’Adda, un’infrastruttura costruita nel 1895 e inaugurata tre anni più tardi nel 1898, che ha sancito l’esordio dell’energia idroelettrica nel nostro Paese. La centrale, ancora operativa e considerata tra gli impianti idroelettrici più antichi del mondo, si trova in provincia di Monza e Brianza sul fiume Adda. La centrale idroelettrica intitolata ad Angelo Bertini, ingegnere italiano che lavorò insieme all’ingegnere Carlo Esterle al progetto, fu realizzata per supportare l’elettrificazione della rete tramviaria di Milano e dismettere le linee servite dai cavalli. Grazie all’impianto, il capoluogo lombardo fu una delle prime città europee dotata di linee tramviarie a trazione completamente elettrica. All’epoca, la centrale idroelettrica era anche la più potente in Europa, mentre a livello mondiale era seconda soltanto a quella delle Cascate del Niagara.

Come funziona la centrale?

L’impianto di Bertini è un tipo di centrale idroelettrica ad acqua fluente, in cui si utilizza il flusso naturale di un corso d’acqua canalizzandola tramite una serie di condotte verso un bacino. Dal bacino l’acqua viene fatta defluire verso un canale posto più in basso attraversando le turbine, in questo modo la forza motrice dell’acqua aziona le pale producendo energia elettrica mediante l’alternatore. La centrale idroelettrica Bertini, infatti, sfrutta la forza motrice del fiume Adda, con la centrale che si estende tra i Comuni di Paderno d’Adda in provincia di Lecco e di Cornate d’Adda in provincia di Milano. L’opera presenta lo sbarramento del fiume Adda mediante una traversa mobile lunga 130 metri, costituita da 58 cavalletti di ferro appoggiati a una struttura in muratura. Il cuore della centrale sono le 4 turbine idroelettriche Francis con una potenza di 3,125 MW ciascuna, uno dei modelli più utilizzati in questo settore, con un condotto a chiocciola che spinge l’acqua verso la girante mentre delle palette regolabili direzionano il flusso d’acqua verso le pale di quest’ultima. La centrale idroelettrica Bertini d’Adda dispone di un salto di 29,1 metri (il dislivello tra il bacino e il canale in basso), con una portata massima di 51 metri cubi di acqua al secondo. L’impianto ha una potenza installata di 11 MW, ed è in grado di produrre in media 51 GWh di energia elettrica. Una curiosità riguarda l’assenza di personale presso l’impianto. La centrale, infatti, è monitorata dal Centro Manovra di Venina mentre il personale operativo si trova presso il vicino impianto idroelettrico Esterle.

Le più importanti centrali idroelettriche in Italia

Se l’impianto idroelettrico Bertini di Porto d’Adda è stato il primo progetto inaugurato nel nostro Paese, in oltre un secolo questa tecnologia si è notevolmente diffusa nel nostro Paese con la costruzione di migliaia di impianti. Vediamo quali sono le centrali idroelettriche più importanti in Italia. Nel complesso, in Italia ci sono 4.783 centrali idroelettriche secondo i dati di Terna aggiornati al 31 dicembre 2022, situate in prevalenza al Nord e in particolare sull’arco alpino, con il primato del Piemonte con 1.066 impianti. Tuttavia, non bisogna considerare soltanto il numero di impianti, ma anche la loro grandezza e potenza. Ad esempio, mentre la Lombardia ha una potenza installata complessiva di 5.693 MW con 748 centrali idroelettriche, l’Abruzzo dispone di una potenza installata di 1.268 MW con appena 77 impianti, grazie alle elevate dimensioni e alla potenza delle centrali idroelettriche costruite nella regione. A questo punto, scopriamo innanzitutto qual è la centrale idroelettrica più grande d’Italia, ovvero l’impianto Luigi Einaudi di Entracque, piccolo Comune in provincia di Cuneo. Costruita negli anni Settanta ed entrata in funzione nel 1982, la centrale ha una potenza di 1.065 MW e lavora su tre bacini d’acqua (laghi del Chiotas, di Rovina e della Piastra).Tra le centrali idroelettriche italiane che meritano una menzione c’è anche l’impianto di Edolo, situato in provincia di Brescia nella valle Camonica, per il suo salto d’acqua di ben 1.265 metri, una portata di 94 metri cubi d’acqua al secondo e una potenza di 977,55 MW. Un altro impianto importante per il Paese è la centrale idroelettrica Domenico Cimarosa localizzata a Presenzano, in provincia di Caserta, caratterizzata da una capacità installata di quasi 1 gigawattora e un metodo di funzionamento a pompaggio (l’energia elettrica in eccesso è usata per riempire un invaso di emergenza da usare in caso di riduzione delle risorse idriche).Le centrali idroelettriche sono una tecnologia fondamentale per la transizione energetica e la decarbonizzazione, in quanto si tratta di impianti indispensabili per ridurre l’utilizzo dei combustibili fossili e stabilizzare la produzione di energia elettrica dalle rinnovabili (ad esempio in inverno l’energia idroelettrica sopperisce alla riduzione della produzione di elettricità dal fotovoltaico), ma rappresentano anche una dimostrazione delle grandi competenze e dello straordinario ingegno italiano.

Il futuro dell’energia rinnovabile in Italia, Ticino e Moesa dipende da noi. Con impegno e innovazione, possiamo costruire un futuro più verde e sostenibile per le generazioni future.

Le tecnologie di accumulazione in sintesi

L’energia viene convertita da una forma all’altra per essere immagazzinata. L’ulteriore conversione rilascia l’energia immagazzinata sotto forma di elettricità.

I tipi di accumulatori d’energia sono, ad esempio:

Accumulatori meccanici,

come le centrali ad accumulazione con pompaggio

Accumulatori chimici,

come il power-to-hydrogen

Accumulatori elettrochimici,

come le batterie

Quanti accumulatori sarebbero necessari?

L’effettiva necessità di accumulatori o di capacità di accumulo dipende dall’ampliamento della rete, dal tipo e dalla quantità di generazione di energia elettrica e dalla gestione della domanda. In Svizzera si è già organizzato molto in questo contesto. Già nel 2019, la legge federale «Strategia Reti elettriche» ha migliorato le condizioni quadro per la conversione e l’ampliamento della rete e, di conseguenza, le condizioni per l’ottimizzazione e l’ulteriore sviluppo delle reti elettriche.

La legge sull’approvvigionamento elettrico ha creato le basi per poter utilizzare accumulatori adeguati nell’intero sistema elettrico. I gestori degli accumulatori sono proprietari delle loro flessibilità per legge. Questo permette di offrirle laddove il sistema ne trae maggiore beneficio. In particolare, le autoconsumatrici e gli autoconsumatori sono incentivati a utilizzare il loro considerevole potenziale di flessibilità, generando così un reddito aggiuntivo.

Attualmente, la Confederazione è dipendente dalle importazioni di elettricità nei mesi più freddi. Il passo più importante previsto per aumentare l’autonomia energetica è la costruzione di nuove centrali idroelettriche. Il Governo intende promuovere 16 progetti in tal senso.

La legge dovrebbe inoltre facilitare, tramite sussidi, la rapida diffusione dei pannelli solari su edifici e altre strutture. Il Consiglio federale stima che l’energia solare generata in Svizzera possa essere quintuplicata entro il 2035.

Contenuto esterno

Infine, le procedure di autorizzazione per i progetti legati all’energia rinnovabile saranno semplificate, mentre presentare ricorso contro di essi diventerà più difficile in determinate zone.

L’intero pacchetto legislativo è considerato importante poiché le auto elettriche, le pompe di calore e le industrie avranno bisogno di più elettricità in futuro. Governo e il Parlamento vogliono prevenire un’eventuale penuria energetica legata alla rinuncia ai combustibili fossili. Con una fornitura domestica di elettricità, sperano inoltre di ottenere prezzi più bassi e stabili.

Qual è la situazione attuale dell’approvvigionamento elettrico svizzero?

La maggior parte dell’elettricità prodotta in Svizzera proviene già da fonti rinnovabili, soprattutto l’idroelettrico che rappresenta il 56% dell’approvvigionamento (dati del 2023). Il 7% proviene da energia solare, eolica e biomassa, mentre il 37% è prodotto dalle centrali nucleari.

La Svizzera ogni anno produce in media circa 60 terawattora (TWh) di elettricità (tra un minimo di 53 e un massimo di 68 TWh, a seconda dell’anno). La produzione attuale proviene da 650 grandi centrali idroelettriche, 1’000 di piccole dimensioni, quattro centrali nucleari e 37 parchi eolici. A questi si aggiungono 70’000 impianti fotovoltaici di cui un terzo con accumulo e 960 impianti di produzione di elettricità termica, ad esempio gli impianti di incenerimento dei rifiuti. Secondo il produttore di energia elettrica Axpo, il consumo e la produzione in Svizzera sono più o meno in equilibrio.

In estate, la Svizzera ha sempre abbastanza elettricità grazie all’acqua, al sole e al vento.

“Un approvvigionamento sicuro può essere ottenuto sul corto e medio termine solo espandendo la produzione domestica di energie rinnovabili”, sostiene il responsabile del Dipartimento federale dell’energia, Albert Rösti. Il Parlamento ha lavorato a lungo e duramente al pacchetto prima di approvarlo a larga maggioranza in Consiglio nazionale (117 voti a favore, 19 contrari) e all’unanimità al Consiglio degli Stati. Sotto questa luce, la legge per l’elettricità è il perfetto esempio di un buon compromesso federale: tutti i partiti in Parlamento lo approvano con “moderata insoddisfazione”, afferma Rösti.

Coloro che difendono la nuova legge sperano in più elettricità prodotta in Svizzera, soprattutto durante l’inverno. Dicono che le misure previste sono rispettose dell’ambiente e manterranno il prezzo dell’elettricità stabile.

Quando si parla di stoccaggio di energia elettrica, un profano di solito pensa alle batterie. Quali altre tecnologie sono disponibili?

Le batterie svolgono un ruolo importante e lo svolgeranno ancora di più in futuro per quanto riguarda l’accumulo dell’elettricità, che si tratti di batterie mobili, come quelle dei veicoli elettrici, o di batterie stazionarie. Sulla base di uno scenario in cui il 100% dell’elettricità sarà prodotta con energie rinnovabili, l’Università finlandese LUT ipotizza che il 60% dell’accumulo totale di energia in Europa sarà fornito da batterie entro il 2050.

In linea di principio, sono disponibili diversi tipi di stoccaggio di energia elettrica. Esistono sistemi di accumulo meccanici, come quelli a pompaggio o a gravità. Le batterie sono dispositivi di accumulo elettrochimico. I condensatori sono dispositivi di accumulo elettrico che immagazzinano cariche e l’energia elettrica associata sotto forma di campo elettrico per un breve periodo di tempo. Power-to-gas o power-to-hydrogen sono sistemi di accumulo chimico che possono essere utilizzati per immagazzinare energia per periodi di tempo più lunghi. Il power-to-heat, invece, è un sistema di accumulo termico.

Queste tecnologie hanno ruoli diversi nel sistema elettrico?

La sfida più ovvia è quella di soddisfare la domanda di energia in un determinato giorno. Le tecnologie di accumulo devono quindi essere in grado di coprire periodi senza vento, giornate invernali buie o periodi con poca acqua.

Di conseguenza, è logico affidarsi a tecnologie diverse. Le centrali idroelettriche ad accumulo svolgono un ruolo centrale nel bilanciamento stagionale. È più probabile che i sistemi di accumulo a batteria decentralizzati vengano utilizzati per la stabilizzazione della rete e il bilanciamento giornaliero. Anche gli elettrolizzatori che convertono l’elettricità rinnovabile in idrogeno per immagazzinarla possono svolgere un ruolo di bilanciamento nel sistema elettrico.

A prescindere dalle tecnologie di accumulo, un alto grado di elettrificazione è il modo più semplice ed efficiente per abbandonare l’uso dei combustibili fossili.

Che ruolo ha l’accumulo nella rete di trasmissione?

Al livello più alto di rete, i bacini idrici sono e restano di grande importanza. Secondo il rapporto «Accumulatori d’energia della Svizzera», un po’ più datato, l’energia immagazzinata nei sistemi di accumulo con pompaggio, ovvero l’energia recuperata con questi sistemi di accumulo, sarà più che raddoppiata entro il 2050. Tuttavia, anche altri sistemi di accumulo, in combinazione con l’accoppiamento settoriale, possono svolgere un ruolo nella rete di trasmissione. Per accoppiamento settoriale si intende generalmente il collegamento dei «settori energetici» elettricità, gas, calore e traffico. Gli impianti tecnici, le infrastrutture e i mercati dei vari settori devono essere maggiormente armonizzati per creare un sistema energetico completo e intelligente. Le opzioni di accumulo nei settori possono anche svolgere un ruolo nella rete di trasmissione, ad esempio nell’erogazione di prestazioni di servizio del sistema.

Quando si tratta di accoppiamenti settoriali, pensiamo in grandi dimensioni. E per quanto riguarda l’accumulo nelle economie domestiche?

Nel 2022 circa una casa unifamiliare su tre con impianto fotovoltaico era dotata di un sistema di accumulo a batterie. In futuro, tuttavia, non tutte le economie domestiche avranno bisogno di un accumulatore che garantisca una flessibilità sufficiente.

Per i gestori di rete è inoltre importante che gli accumulatori decentralizzati possano essere gestiti nel modo più «compatibile» possibile per la rete. L’uso della ricarica bidirezionale con i veicoli elettrici o le comunità elettriche locali collegate alla rete di distribuzione offrono sicuramente maggiori possibilità di utilizzo delle opzioni di accumulo.

Quali tecnologie di accumulo acquisteranno importanza in futuro?

Credo che le batterie rivestiranno un’importanza centrale. Tuttavia, ciò non significa che non siano importanti anche altre forme di accumulo, come l’accumulo termico stagionale in combinazione con la fornitura di calore collegata alla rete. A prescindere dalle tecnologie di accumulo, un alto grado di elettrificazione è il modo più semplice ed efficiente per abbandonare l’uso dei combustibili fossili.

In Italia quanti accumulatori sarebbero necessari?

In primis, i sistemi di accumulo che consentono di immagazzinare l’energia in eccesso durante i periodi di maggiore produzione e di rilasciarla quando la domanda è più elevata. Questi sistemi sono essenziali per garantire la stabilità del sistema elettrico e favorire l’integrazione di una quota sempre maggiore di energia rinnovabile nella rete. A fine 2023, in Italia, erano già presenti circa 537.000 sistemi di accumulo distribuiti, connessi ad impianti fotovoltaici, con un ulteriore aumento previsto nel prossimo futuro. Un recente studio di scenario di Terna stima che l’Italia necessiti di incrementare la capacità di stoccaggio al 2030, con una suddivisione di 71 GWh da sistemi centralizzati e 23 GWh da comunità energetiche e piccoli impianti distribuiti.

Uno scenario di produzione energetica dal basso che ogni giorno ampia i suoi orizzonti e promette per l’Europa di arrivare – secondo stime di Enea – entro il 2050, a un 45% di tutta l’elettricità verde generata dai cittadini.

L’idrogeno è stato scoperto oltre due secoli fa e la storia del suo utilizzo affonda le sue origini in Svizzera.

L’inventore franco-svizzero François Isaac de Rivaz ha concepito il primo veicolo alimentato a idrogeno Collegamento esterno, un carretto di legno equipaggiato con un motore a combustione interna testato per la prima volta nel 1813 a Vevey, nel Canton Vaud. Qualche anno dopo, nel 1838, il chimico e fisico svizzero Christian Friedrich Schönbein ha pubblicato il principio della pila a combustibile, oggi utilizzata per ottenere energia elettrica dall’idrogeno e dall’ossigeno.

Più di recente, in Svizzera è stata creata su iniziativa del settore privato la prima filiera dell’idrogeno verde. Si tratta di un consorzio formato da un sito di produzione, da una rete di stazioni di rifornimento e da una flotta di una cinquantina di camion a idrogeno.

Idrogeno per comunità locali

Sia in aree urbane che in quelle rurali rurali, per governi locali isolati o in contesti insulari: l’idrogeno contribuisce a rendere la transizione energetica un successo per tutti i governi locali. Grazie ad un approccio di produzione locale e ad una vasta gamma di utilizzi adattati alle esigenze del governo locale, l’idrogeno è in grado di fornire una risposta sostenibile e redditizia agli obiettivi economici, ecologici e sociali di ciascun’area.

Comunità: favorire la crescita economica grazie al vettore di idrogeno

Rendi la transizione energetica un successo grazie ad un approccio di produzione locale e ad una vasta gamma di utilizzi adattati alle esigenze del governo locale

L’idrogeno è una possibile risposta a una vasta gamma di utilizzi a livello locale: energia per siti isolati (indipendenza energetica, micro-grid, off-grid), energia (ottimizzazione, valorizzazione e decarbonizzazione di reti di gas e di energia elettrica), mobilità (per una migliore qualità dell’aria e la tutela della salute), settore edilizio, ecc.

Numerose dimostrazioni, iniziative locali e inviti a progetti sono stati lanciati in tutto il mondo, con l’obiettivo di confermare il modello di business dell'”idrogeno per comunità locali”.

Prodotto localmente (decentralizzato), l’idrogeno è un buon vettore per l’innovazione e le performance: sicurezza, indipendenza energetica, accelerazione delle prestazioni delle competenze locali, creazione di posti di lavoro, benefici sociali, miglioramento continuo della qualità della vita dei cittadini, ecc.

“Idrogeno per comunità locali” raccoglie una vasta gamma di applicazioni dell’idrogeno come: idrogeno industriale, ricerca e innovazione, mobilità a idrogeno, Power-to-Gas, ecc.

Il nostro approccio integrato al servizio della tua comunità

Collaboriamo con le comunità per stimolare la crescita dell’idrogeno nel cuore dei governi locali e soddisfare così le esigenze energetiche locali, creando allo stesso tempo migliori performance economiche ed una migliore qualità della vita. Progettiamo i nostri prodotti e soluzioni di idrogeno per adattarli perfettamente alle tue esigenze e applicazioni reali: siti industriali, esigenze di stoccaggio di energia, mobilità a idrogeno, progetti Power-to-Gas, la nostra rete di partner è una risorsa fondamentale per assisterti in tutte le fasi del tuo progetto, mettendo in contatto forze governative e industriali e attori pubblici e privati, cercando l’eccellenza al servizio dei tuoi cittadini, nelle migliori condizioni di efficienza, costi e sicurezza.

Lo stoccaggio dell'idrogeno potrebbe presto sostituire i combustibili fossili e aprire la strada a una Svizzera neutrale dal punto di vista climatico. Fino ad allora, le possibilità tecniche ed economiche dello stoccaggio dell'idrogeno devono essere esplorate.

Cos'è lo stoccaggio dell'idrogeno

L'idrogeno è l'elemento chimico più leggero e allo stesso tempo più comune dell'universo. Le sue proprietà uniche lo rendono un ottimo combustibile per l'alimentazione: Un chilo di idrogeno fornisce quasi la stessa energia di tre chili di benzina. Inoltre, sia la sua produzione che il suo utilizzo sono meno inquinanti e più sostenibili di quelli dei combustibili fossili convenzionali. Affinché l'idrogeno possa funzionare come fornitore di energia, sono necessari sistemi di stoccaggio dell'idrogeno sicuri ed efficaci.

Stoccaggio dell'idrogeno: l'accumulo di energia del futuro?

Come faro di speranza per la transizione energetica e la decarbonizzazione dell'economia, l'idrogeno è da tempo al centro della politica climatica europea. Tuttavia, prima che possa essere effettivamente utilizzato come vettore energetico, la scienza deve ancora superare un ostacolo significativo: uno stoccaggio efficiente dell'idrogeno è essenziale per il trasporto, l'immagazzinamento e l'utilizzo, ma pone problemi a causa della volatilità del gas.

Per questo motivo, diversi gruppi di ricerca stanno attualmente testando diversi metodi di stoccaggio dell'idrogeno che utilizzano trucchi fisici e chimici.

Costruzione senza emissioni grazie all'idrogeno

TECO 2030 a ricevono un finanziamento pubblico per sviluppare soluzioni per cantieri a emissioni zero

In qualità di pioniere della sostenibilità, la società norvegese di cleantech TECO 2030 per sviluppare soluzioni energetiche a idrogeno per cantieri senza emissioni. TECO 2030 sta progettando un generatore a celle a combustibile che sarà testato nei cantieri di Implenia e che in seguito sostituirà i generatori diesel.

In questo modo, le attrezzature da cantiere potrebbero presto non dipendere più dai combustibili fossili, ma essere alimentate dall'elettricità generata dall'idrogeno. Gli unici prodotti di scarto prodotti sarebbero il vapore acqueo e l'aria calda. Questo rappresenta un passo decisivo verso un'edilizia a impatto climatico zero, un obiettivo per il quale Implenia lavora da anni.

Il progetto fa parte del piano del governo norvegese per eliminare l'uso di combustibili fossili nel settore delle costruzioni e dei trasporti entro il 2025. È sovvenzionato dalla società statale norvegese Enova con un generoso contributo di 15,6 milioni di corone norvegesi.

Lo stoccaggio dell'idrogeno nella ricerca: il workstream dello stoccaggio dell'idrogeno del Subspace Energy Hub

Il Subspace Energy Hub è un'iniziativa per progetti energetici innovativi, che si concentra tra l'altro sulle tecnologie di stoccaggio, in particolare dell'idrogeno. Il workstream sullo stoccaggio dell'idrogeno sta studiando la possibilità di immagazzinare l'idrogeno in gallerie di roccia dura. In caso di successo, potrebbe essere presto disponibile un metodo di stoccaggio dell'energia nel sottosuolo che consenta di risparmiare spazio, sia in termini di sicurezza che di costi.

La chiave della transizione energetica?

La Galleria di prova Hagerbach è una struttura per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle miniere e delle gallerie. Nell'ambito del workstream Hydrogen Storage, il Subspace Energy Hub intende dimostrare che il sottosuolo è un elemento chiave per la transizione energetica: se i test avranno successo, grandi quantità di idrogeno potrebbero essere immagazzinate nelle gallerie rocciose, garantendo un approvvigionamento energetico stabile.

Il Subspace Energy Hub non sta solo studiando la fattibilità tecnica, ma anche la redditività economica dell'utilizzo dell'idrogeno verde come risorsa energetica rinnovabile per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Sfide tecniche dello stoccaggio di idrogeno nelle gallerie rocciose

Due operai sono impegnati a saldare in un ambiente buio e sotterraneo.

Non solo le proprietà dell'idrogeno in sé, ma anche le particolari condizioni del sottosuolo pongono requisiti elevati alla costruzione di un impianto di stoccaggio dell'idrogeno: per mantenere il gas volatile al suo posto, è necessaria una struttura a camicia particolarmente stretta.

Tra l'involucro e la roccia circostante deve essere installato un riempimento forzato per garantire una distribuzione uniforme delle sollecitazioni ed evitare così che l'involucro venga danneggiato. È inoltre necessaria una gestione lungimirante dell'acqua per evitare punti di pressione e perdite localizzate. Infine, è necessario effettuare un monitoraggio regolare (structural healt monitoring) per verificare se gli sviluppi effettivi corrispondono ai calcoli originali o se è necessario apportare modifiche.

La Confederazione progetta una Svizzera neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050

Anche il governo federale riconosce il potenziale dello stoccaggio di calore sotterraneo. Insieme agli uffici federali competenti, il Consiglio federale sta pianificando di ottimizzare l'uso dello stoccaggio stagionale di calore nel sottosuolo. In questo modo, persegue l'obiettivo di rendere la Svizzera neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e di ridurre leemissioni di CO2 utilizzando tutte le opzioni disponibili.

Svizzera-STES

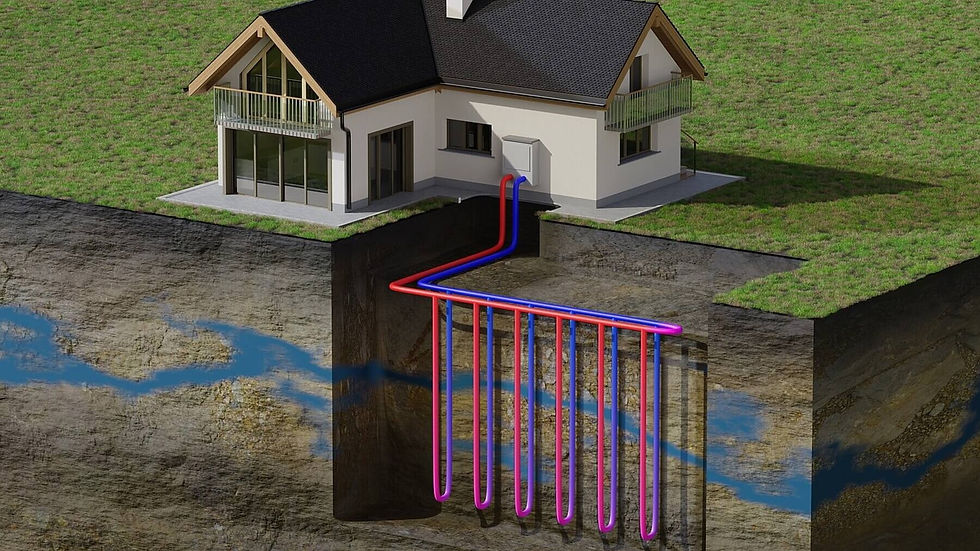

Rappresentazione schematica di una pompa di calore geotermica utilizzata per riscaldare e raffreddare una casa.

SwissSTES (STES è l'acronimo di "seasonal thermal energy storage") sta conducendo ricerche anche nel campo dello stoccaggio dell'idrogeno. Il progetto faro mira a ridurre la dipendenza della Svizzera dai combustibili fossili e ad aprire la strada a una societàneutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2. A tal fine, diversi istituti di ricerca svizzeri e partner industriali stanno sviluppando e implementando tecnologie STES come lo stoccaggio dell'idrogeno.

Stoccaggio a bolle nel lago (BILS)

Il progetto BILS sta studiando contenitori flessibili realizzati con materiali come la plastica o i tessuti. Vengono utilizzati per immagazzinare liquidi caldi negli specchi d'acqua.

La questione di come l'idrogeno possa essere immagazzinato in modo sicuro ed efficace non è l'unico ostacolo sulla strada verso una Svizzera neutrale dal punto di vista climatico. I sistemi di stoccaggio dell'energia richiedono infatti spazio, una risorsa che è disponibile solo in misura limitata nelle aree urbane del Paese.

Mentre il Subspace Energy Hub sta cercando una soluzione nei tunnel sotterranei di roccia, SwissSTES, con la partecipazione di Implenia, sta adottando un approccio diverso. Uno degli approcci di SwissSTES si chiama"Bubble in the Lake Storage"(BILS). Si tratta di collocare nei laghi grandi strutture di stoccaggio dell'energia che non sono costituite da materiali rigidi ma da una pelle flessibile - una "bolla nel lago" - che consente di costruire e smontare le strutture di stoccaggio in modo rapido ed economico.

SwissSTES stanno attualmente testando questo approccio innovativo nel lago di Ginevra. Se lo stoccaggio a bolle nel lago può essere realizzato tecnicamente ed economicamente, in futuro l'energia rinnovabile potrebbe essere immagazzinata sul fondo dei laghi svizzeri.

Comments